一.实践背景

河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘位于我国西北干旱区的核心区域,是古代“丝绸之路”和现代“欧亚大陆桥”的咽喉通道。该区域气候干燥多风,植被覆盖度低,该区域是我国最强烈的风沙活动线和最严重的风沙灾害区,也是全力打好防沙治沙三大标志性战役的主战场和筑牢北方生态安全屏障的关键区。河西地区,作为甘肃省的重要地理区域,长期以来面临着沙漠化、水土流失和盐渍化等严峻的生态环境问题。这些问题不仅影响了当地的自然环境和农业生产,也对区域生态安全和可持续发展构成了威胁。

为了深入了解河西走廊的地理重要性以及当地生态治理成果,在本次“美丽中国行”活动中,我们实践小组通过实地调研河西走廊了解当地的生态治理和治沙现状。

二.实践内容

(1)了解河西走廊的地理现状

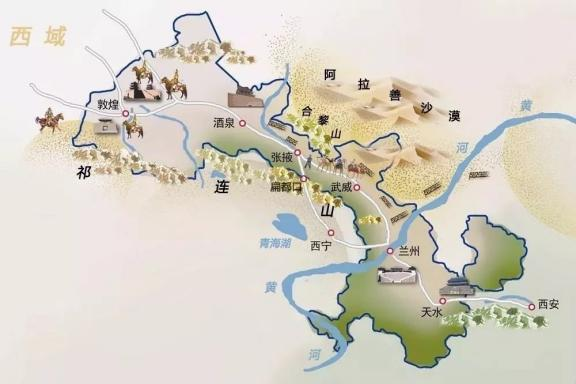

河西走廊位于中国西部地区,甘肃省的西北部,是一个呈北西—南东走向的狭长地带。它北邻蒙古高原,南接青藏高原,东连黄土高原,西至塔里木盆地,地理位置极为重要,是连接中原地区和西域地区的交通要道。

河西走廊地形复杂多样,主要包括山地、平原和盆地等多种地貌类型。南部为祁连山山地和阿尔金山山地,海拔较高,多在3000—3500米以上,是走廊内的重要水源地和生态屏障。中部为走廊平原,海拔相对较低,在1000—2000米之间,地势平坦,土壤肥沃,是河西走廊绿洲农业的主要分布区。北部为北山山地和阿拉善高原,分布着长期遭受风蚀的低山和残丘。河西走廊深居西北内陆,远离海洋,属于温带大陆性气候。气候特征是冬冷夏热、降水少,年温差和日温差都很大。年降水量只有200毫米左右,且自东而西逐渐减少,干燥度逐渐增大。由于气候干燥,风大沙多,走廊内常出现沙尘暴等极端天气现象。

河西走廊水资源相对丰富,主要来源于祁连山的山区降水、冰雪融水和地下水。这些水资源为走廊内的农业生产和居民生活提供了重要保障。土壤肥沃,以冲积土为主,适宜农作物生长。动植物资源也较丰富,但由于气候和环境的影响,种类和数量相对有限。

(2)了解河西走廊的治沙成果

经过反复摸索,第一代治沙人终于总结出了“一步一叩首,一苗一瓢水,一棵树,一把草,压住黄沙防止风掏”的治沙方法。第二代治沙人开始采用“网格状双眉式”沙障结构,实行造林管护网格化管理。第三代治沙人全面尝试“打草方格、细水滴灌、地膜覆盖”等新技术,并积极发展肉苁蓉种植、“溜达鸡”特色养殖为代表的沙生态经济,实现压沙造林与产业经济发展的有机结合,构建保护与发展相协调的可持续发展模式。

我们看到昔日漫漫黄沙变成如今郁郁葱葱。一代代林场人扎根沙漠、治沙造林,从沙逼人退到人进沙退,八步沙林场管护区内林草植被覆盖率由治理前的不足3%提高到现在的75%以上,形成了一条南北长10公里、东西宽8公里的防风固沙绿色长廊,全县风沙线后退了15公里,周边10万亩农田得到保护。

(3)了解河西走廊的治沙成果

为了更全面地掌握防沙治沙与盐碱地治理技术的传承与实际应用进展,团队成员深入生态治理的地区,考察了盐碱地区、防风固沙林种植区、沙障构建现场等生态恢复试验关键作业区域。在这里,我们亲眼见证了生机勃勃的绿色屏障。通过与生态治理专家的交流,团队成员了解了河西走廊地区生态治理的历程、治理体系以及当前面临的主要挑战与应对策略。

三.实践总结

河西走廊生态治理工程,不仅是一项生态恢复的壮举,更是人与自然和谐共生的文化体现。它汇聚了中华民族的坚韧不拔与科技创新,是中国生态文明的典范。在此次河西走廊之行中,我们不仅学习了先进的防沙治沙、盐碱地治理技术,更深刻体会到了这一事业背后所承载的生态保护理念与文化价值。

河西走廊的广袤沙地,在治沙人的不懈努力下,正逐步披上绿装,不仅遏制了沙漠化的蔓延,也为当地生态环境带来了生机与希望。其独特的治沙模式和成效,不仅见证了人类与自然抗争的历史,也启发了现代环保理念与生态设计的灵感。这次实践活动,让我们对河西走廊的防沙治沙工作有了更加全面和深入的认识,同时也对中国在生态保护与可持续发展方面的努力有了更加深切的体会。

此次“绿色中国行”的生态实践与文化传承之旅,让我们亲眼见证了这一非凡的环保成就,更加坚定了我们对传统文化与现代生态理念融合发展的信心。展望未来,我们将把这份感悟转化为行动,持续关注并支持河西走廊乃至全国生态治理事业,呼吁更多人加入到保护生态环境、传承绿色文化的行列中来,共同守护好我们赖以生存的美丽家园。河西走廊生态治理的壮丽篇章,以其坚韧不拔的精神与显著的生态成果,深深震撼了我们。我们坚信,随着社会对生态保护意识的不断提升,河西走廊的防沙治沙经验将激励更多人投身到环保事业中,让这片古老的土地在新时代焕发出更加耀眼的绿色光芒。

小组成员:元子怡 肖云雁 冯昕语 殷昊玮 王雅妮